色彩的意義

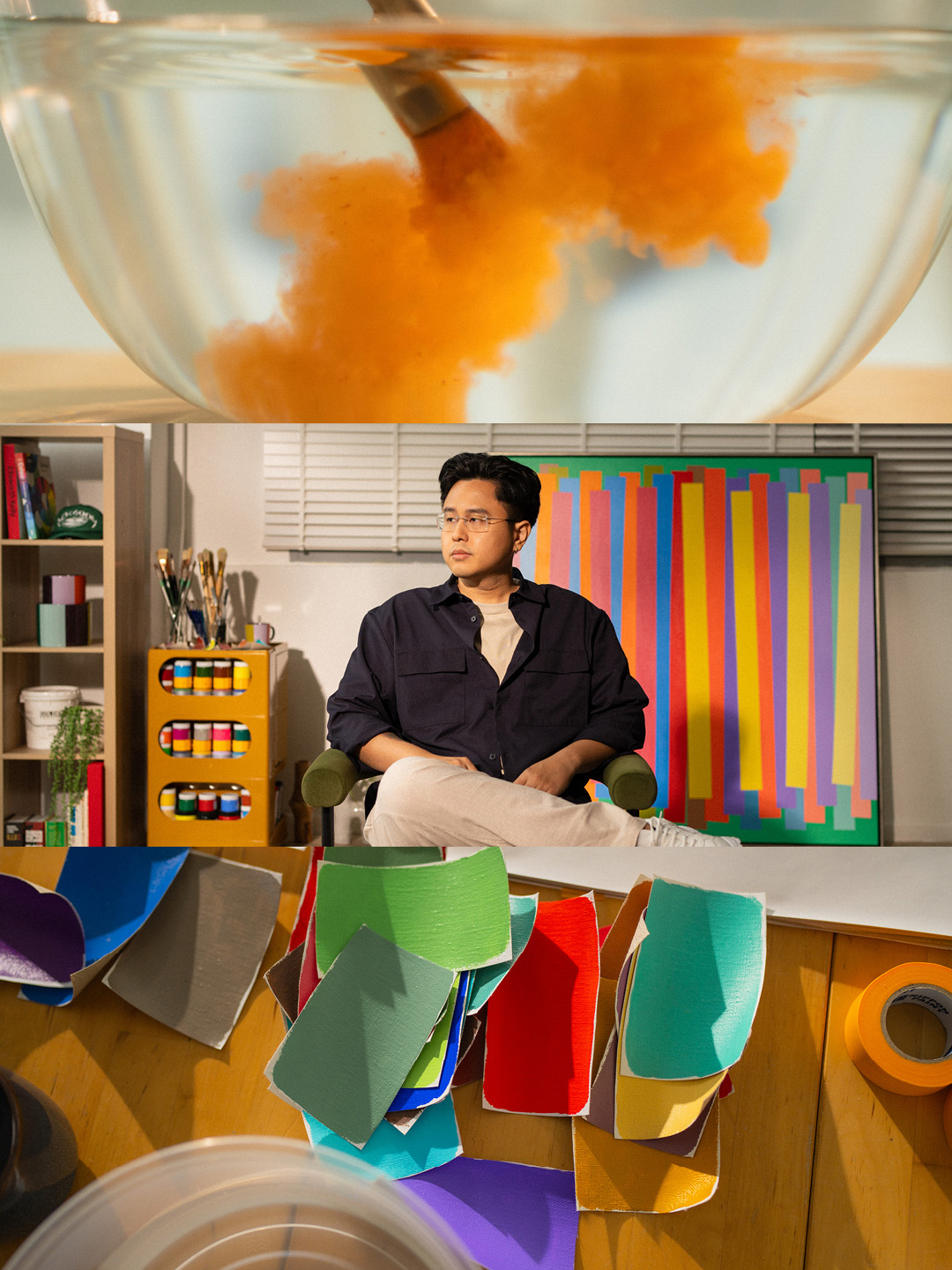

新晉新加坡藝術家 Jamie Tan 創作出棱柱形圖案作品,探索色彩直達個人內心深處的強大力量。

如果您曾經懷疑過色彩激起強烈情緒的能力,不妨看看 Pantone 揭曉的 2025 年度代表色,感受其掀起的討論熱潮。命名為「摩卡慕斯」 (Mocha Mousse),這款編號為 PANTONE 17-1230 的褐色調仿似柔和、濃厚的可可,不知不覺間讓公眾產生截然不同的感受。有批評者這種顏色很枯燥,言辭甚是尖刻。誰會想到一款褐色能造成如此大的意見分歧?

但 Jamie Tan 認為這種事情再正常不過。這位新加坡青年藝術家自上學起就一直沉浸在色彩的世界當中,深知色彩蘊含的力量。他於 2017 年在新加坡拉薩爾藝術學院 (LASALLE College of the Arts) 取得美術學士學位,隨後加入 Art Porters,在馬來西亞和新加坡的各種展覽中展出其作品。

從創作手法上,Jamie Tan 的作品通常以各種色調的顏色條為主,呈現出無法忽視的運動感。有些作品的顏色條整齊排列,在畫布邊緣,顏色條的方形末端相互重疊,顏色逐漸變淺或變深。有些作品以一日不同時間光景為靈感,展現的是細致入微的色彩變化,人們在鑒賞時需仔細辨別。另有些作品,則透露出亂中有序。「Picking Up the Pieces」是一幅亞麻布油畫,呈現的是一個破碎的色盤,顛覆了對這個常見作畫工具的傳統認知。

「我們在學校學習到如何使用色盤,以及各種顏色的應用規則。但我的想法是,不,我只按照我喜歡的方式去做,並順其自然」,Tan 表示。他的藝術靈感包括抽象派藝術家 Josef Albers 以及「重復、強弱切分」的爵士音樂。這種影響在他那近乎機械的創作流程中極其明顯,他經常使用膠帶做出統一的色塊和色帶。

「色彩和線條在不同作品中的位置都非常不同…… 其中充滿著快樂、趣味,仿佛在跳舞。」

— JAMIE TAN

就如天性一般,Tan 深深著迷於對色彩的認知如何隨時間和情景的變化而變化。對他的理念形成影響至深的,要數 David Batchelor 的作品「Chromophobia」,這件作品表達出西方文化思想對彩色有著先天的恐懼。「過去人們不喜歡彩色,是因為彩色象征著某種危險的東西」,他解釋道。「有一種觀點是,黑白色代表真實,而非彩色。原因在於彩色會引起你的想象,模糊對現實的觀察。」

Tan 同樣對色彩的意義變換充滿興趣。「紅色可以代表威脅和恐懼,但也可以代表浪漫。藍色與消沉有關,但也可以引起對海闊天空的想象」,Tan 表示。他的作品曾由 Tiffany & Co 和 LVMH 等時尚集團購入。

Tan 用膠帶快速區分作畫區域,隨後分別上色。

每種顏色都經過細心挑選,呈現一種特別的情感和感覺變化。

他最新的受委托創作,是為濱海灣金沙御匾系列創作的 26 件獨特作品。御匾系列是濱海灣金沙最尊貴豪華的套房系列,將 Tan 推出了其創作舒適區。由於時間緊張,他將油彩換成了快乾的丙烯顏料,後者逐漸受到他的喜愛。每一幅作品的面積均為 1.4 平方米,展示出 Tan 標誌性的鮮艷色塊,色彩靈感來自褐黃色和套房內的豐富色調。從側面看,鮮艷的色帶呈現出形似凸起的透鏡效果,仿佛從畫布上抽身並一躍而起。「色彩和線條在不同作品中的位置都非常不同,呈現出貼合所處房間的起伏不平的流動感覺」,Tan 解釋道。

「它們沒有受到約束」,他補充道。「其中充滿著快樂、趣味,仿佛在跳舞。」

當被問及最喜歡的顏色時,Tan 毫不猶豫地回答:橙色和紅色。出乎意料的是,鮮艷、雀躍的黃色卻帶給他不自在的感覺。「當我從黃色逐步變換到白色時,我很難確定它們之間要用什麼色調。這種感覺就像我失明了一樣」,他承認說。

盡管沒有達到通感的程度,但 Tan 還是饒有趣味地將人與特定的顏色關聯起來。通感是一種外部刺激引起額外感官感覺的現象,比如「嘗到」聲音或「聞到」顏色。更令人好奇的是,在他的作品展中,他發現一個人的「顏色」並不總是與這個人感興趣的畫作的特質相契合。不過他明白,這種偏差無需干涉。

「我覺得我不一定要了解創作背景,才可以去理解一個藝術家試圖表達的東西。人們走進我的展覽,應該要認得他們在家或任何其他場景中的顏色」,Tan 表示。

「我希望我的作品能被所有人看到,任由他們領會,創造獨屬於自己的回憶。我希望我的作品能讓人感覺到自由。」